リノベーションの際には耐震補強するべき? 耐震補強の工事費用相場とポイント解説

住宅のリノベーションを検討している、特に築年数の古い住宅にお住まいの方にとって、耐震性の向上は重要な課題です。リフォームと同時に耐震補強を行うことで、より安全で快適な住まいを実現できます。この記事では、耐震補強の必要性や工事内容、費用相場、さらには利用できる補助金や減税制度について詳しく解説し、中古の木造戸建てやマンションにお住まいの方がリノベーションと合わせて耐震性を高めるための具体的な情報を提供します。断熱改修など、他のリフォームと同時に行うメリットにも触れながら、安心して暮らせる住まいづくりのための参考にしていただければ幸いです。

耐震性の重要性について

地震が多い日本において、住宅の耐震性は家族の安全を守る上で非常に重要です。特に旧耐震基準で建てられた住宅にお住まいの場合は、現行の基準を満たしていない可能性があり、耐震診断や耐震補強を検討する必要があるでしょう。耐震性を高めることは、地震による倒壊リスクを減らし、安心して暮らし続けるために不可欠な対策と言えます。

地震の多い日本における耐震対策

日本は世界有数の地震国であり、過去にも多くの大地震が発生し、甚大な被害をもたらしてきました。そのため、住宅の耐震性を確保することは、私たちの暮らしの安全を守る上で極めて重要です。地震発生時には、建物の倒壊や損傷だけでなく、家具の転倒や火災など、様々な二次被害も発生する可能性があります。これらの被害を最小限に抑えるためには、日頃からの耐震対策が不可欠なのです。

特に、築年数の古い住宅においては、建築当時は現在の耐震基準を満たしていても、その後の度重なる地震や建物の経年劣化により、耐震性が低下している可能性も考えられます。いつ起こるか予測できない大地震に備え、専門家による耐震診断を受け、必要に応じて適切な耐震補強を行うことが、家族の命と財産を守るための重要な一歩となります。

旧耐震基準と新耐震基準

日本の建築物における耐震基準は、過去の大地震の教訓を踏まえ、何度か改正が行われてきました。特に大きな転換点となったのが、1981年(昭和56年)に行われた建築基準法の改正です。この改正により導入されたのが「新耐震基準」で、それ以前の基準は「旧耐震基準」と呼ばれています。旧耐震基準は、中規模の地震(震度5程度)で建物が損傷しないこと、大規模の地震(震度6強から7程度)で倒壊しないことを目標としていました。一方、新耐震基準では、大規模な地震が発生した場合でも、人命が失われるような建物の倒壊を防ぐことをより重視した基準となっています。

具体的には、建物の構造計算方法が見直され、より詳細な検討が求められるようになりました。1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物はこの新耐震基準に適合していますが、それ以前に建てられた旧耐震基準の建物は、現在の基準と比較すると耐震性が劣る可能性があるため、注意が必要です。

耐震基準を満たさない住宅の特徴

現行の耐震基準を満たしていない可能性が高い住宅にはいくつかの特徴があります。まず、1981年(昭和56年)5月以前に建築された中古の木造戸建て住宅はその代表例です。これらの建物は旧耐震基準に基づいて建てられているため、現在の新耐震基準と比較すると耐震性が低い可能性があります。また、壁の配置バランスが悪い住宅や、開口部(窓やドア)が大きく壁の少ないデザインの建物も、地震の揺れに対して弱くなる傾向があります。

1階の壁面積が少ない建物も倒壊のリスクが高いとされています。さらに、基礎にひび割れが多く見られたり、柱や土台が腐食していたり、シロアリの被害を受けているなど、建物の構造自体に劣化が見られる場合も耐震性が著しく低下している可能性があります。重い瓦屋根も、地震時の揺れを大きくする要因となることがあります。中古の木造戸建て住宅を検討する際や、現在お住まいの木造住宅の耐震性に不安がある場合は、これらの特徴に当てはまるかどうかを確認し、専門家による耐震診断を受けることが推奨されます。

リノベーションと同時に耐震補強を行うメリット

住宅全体のリフォームやリノベーションを行う際に、耐震補強も同時に実施することは、効率性やコスト面で多くのメリットがあります。工事の手間や費用を抑えることができるだけでなく、住宅全体の安全性を一度に向上させられる点が魅力です。特に中古の木造戸建てやマンションなど、既存の建物のリノベーションを検討している場合には、構造部分の状態を正確に把握し、必要な耐震補強を計画的に行う絶好の機会となります。

工事の効率化とコスト削減

リフォームと耐震補強を別々に行う場合、それぞれの工事で解体や復旧作業が必要となり、二重の手間や費用が発生することが考えられます。しかし、リノベーションと同時に耐震補強を行うことで、これらの作業を一度に集約できるため、工事期間の短縮や人件費などのコスト削減につながります。

例えば、壁を撤去して間取りを変更するリフォームを行う際に、同時に壁の耐震補強を行うことで、壁の解体・設置にかかる費用を効率化できます。また、リノベーションのために足場を組む必要がある場合、その足場を耐震補強工事でも利用できるため、別途足場費用をかける必要がなくなります。このように、複数の工事をまとめて行うことで、全体の工事費用を抑えながら、効率的に耐震性の向上を図ることができるのです。

住宅の状態を正確に把握できる機会

中古の木造戸建てやマンションなど、既存の住宅をリノベーションする際には、普段は見えない壁の内部や構造部分の状態を確認する機会が得られます。リノベーションのために壁や床を解体する際に、建物の傾きや構造材の劣化、シロアリ被害の有無などを詳細に調査できます。

これにより、耐震診断では見つけられなかった問題点を発見し、より正確な耐震性の評価を行うことが可能となります。特に築年数の古い木造戸建て住宅では、構造材の腐食や接合部の緩みなど、様々な劣化が進行している場合があります。リノベーションのタイミングでこれらの問題を早期に発見し、必要な修繕や補強を行うことで、建物の寿命を延ばし、将来的な大規模な修繕費用を抑えることにもつながります。断熱改修など他のリフォームと同時に行うことで、住宅全体の性能向上を図ることもできます。

耐震補強の主な工事内容と費用相場

住宅の耐震性を向上させるための工事内容は多岐にわたります。建物の構造や劣化状況によって最適な補強方法は異なりますが、主に基礎、壁、柱、屋根などの部分に対して様々な工事が行われます。これらの工事にかかる費用も、選択する工法や補強範囲によって大きく変動します。ここでは、一般的な耐震補強の工事内容とそれぞれの費用相場について解説し、リノベーション全体の予算を計画する上での参考にしていただける情報を提供します。

部分別の耐震補強方法

木造戸建て住宅の耐震補強は、建物の主要な構造部に対して行われます。まず、基礎の補強としては、ひび割れの補修や炭素繊維シートの貼り付け、必要に応じて基礎の増設などが行われます。これは建物を地面にしっかりと固定し、地震の揺れによる影響を軽減するために重要です。壁の補強では、筋交いを追加したり、構造用合板などの耐力面材を設置したりすることで、壁の強度を高めます。これにより、地震の横揺れに対する抵抗力を向上させます。柱の補強は、老朽化がみられる部分の交換や、柱と梁、土台との接合部に補強金物を取り付けることで、柱の脱落や構造体の破壊を防ぎます。

屋根の補強としては、重い瓦屋根をガルバリウム鋼板などの軽量な屋根材に葺き替える工事が一般的です。屋根を軽量化することで、建物にかかる負担を軽減し、地震時の揺れを小さくする効果があります。これらの工事は、建物の構造計算や耐震診断の結果に基づいて、専門家が最適な方法を選択し、実施します。

耐震補強工事にかかる費用

耐震補強工事にかかる費用は、建物の構造、築年数、劣化状況、そしてどのような補強を行うかによって大きく異なります。一般的には、木造住宅全体の耐震補強の費用相場は120万円から150万円程度と言われています。ただし、これはあくまで目安であり、工事内容によっては200万円から300万円以上になることもあります。部分的な補強であれば、費用を抑えることも可能です。

例えば、壁の筋交い補強は1箇所あたり5万円から20万円程度、耐力面材による壁の補強は25万円から65万円程度が相場です。基礎のひび割れ補修やアンカーボルトの設置などの比較的軽微な工事は安価に行えますが、基礎の増設など大規模な工事になると費用は高くなります。屋根の軽量化工事は80万円から150万円程度が目安です。築年数が古い、特に旧耐震基準で建てられた住宅は、広範囲な補強が必要となる場合が多く、費用が高額になる傾向があります。正確な費用を知るためには、複数の専門業者に耐震診断と見積もりを依頼することが重要です。

リノベーション全体の予算と耐震補強

リフォームやリノベーションを行う際、耐震補強を同時に行うことで、工事の効率化やコスト削減が期待できますが、全体の予算に耐震補強の費用を適切に組み込むことが重要です。リノベーション全体の費用は、工事の規模や内容によって大きく変動しますが、耐震補強の費用は一般的にリノベーション費用のうち一定の割合を占めることになります。

例えば、フルリノベーションの場合は、耐震補強費用が全体の費用の約1割から2割程度を占めるケースが見られます。リノベーションの計画段階で、まずは専門家による耐震診断を行い、建物の現状の耐震性を把握し、必要な耐震補強の内容とそれに伴う費用を正確に見積もることが重要です。これにより、リノベーション全体の予算内で、耐震性の向上と他のリフォーム工事とのバランスを取りながら、最適な計画を立てることができます。また、後述する補助金や減税制度をうまく活用することで、費用負担を軽減できる場合もあります。

耐震補強以外の地震対策

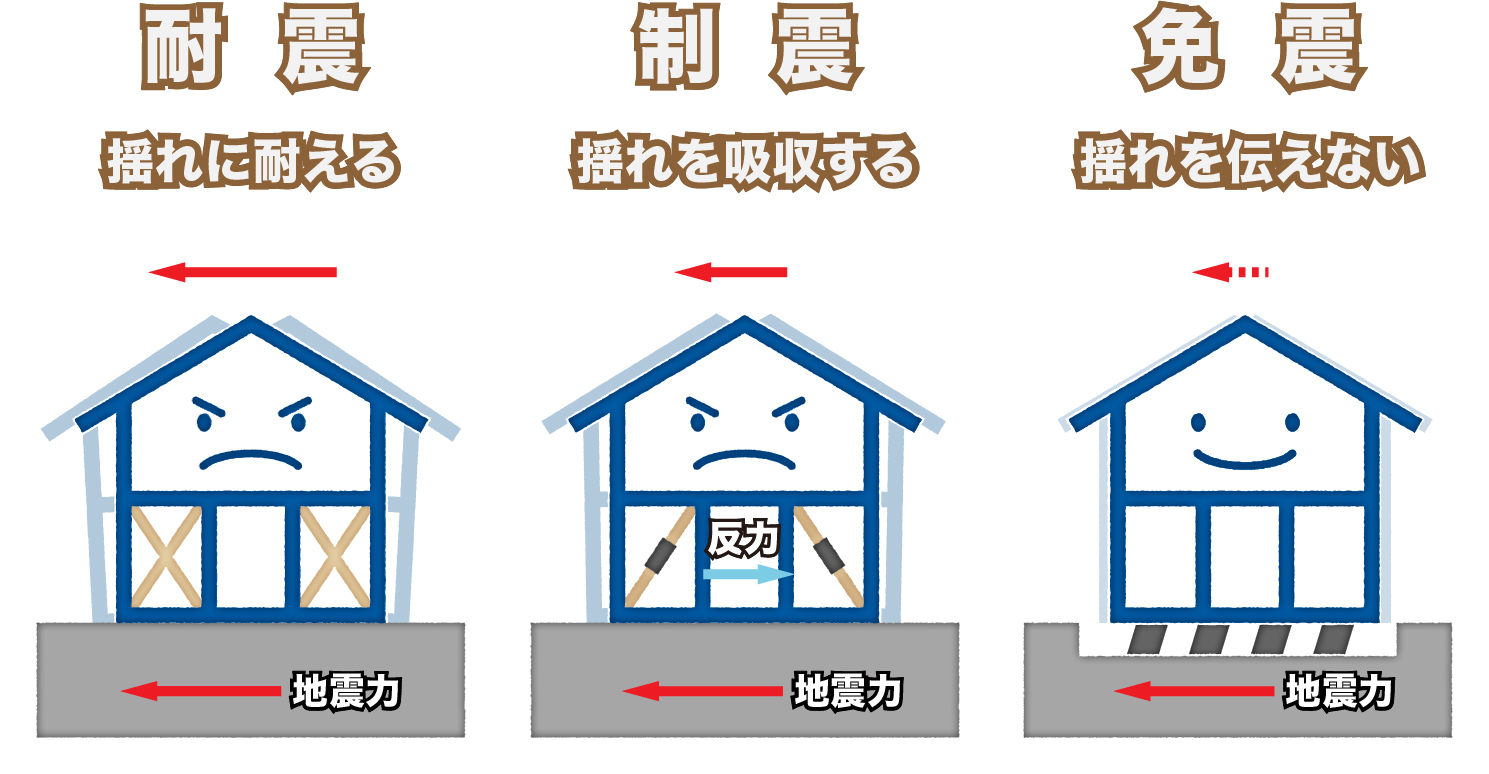

建物の地震対策には、耐震補強だけでなく、揺れを軽減したり吸収したりする他の工法も存在します。これらの対策は、耐震補強と組み合わせて行われることもあり、より効果的に地震による被害を抑えることが期待できます。主なものとして、制震と免震という方法があります。

制震と免震

地震対策には、建物の構造自体を強くして揺れに耐える「耐震」に加え、「制震」と「免震」といった手法があります。耐震は、柱や梁、壁などを補強し、建物そのものの強度を高めることで、地震の揺れによる倒壊を防ぐことを目的としています。

一方、制震は、建物に制震装置(ダンパーなど)を設置することで、地震の揺れエネルギーを吸収し、建物の揺れ幅を小さくする技術です。地震の揺れを建物に直接伝えにくくする効果があります。そして、免震は、建物と地盤の間に免震装置を設置することで、地震の揺れが建物に直接伝わるのを大幅に軽減する最も高度な技術です。建物が地面から切り離されたような状態になり、ゆっくりとした揺れになります。

既存の住宅にこれらの対策を施す場合、耐震補強や制震は比較的容易に行えることが多いですが、免震は建物を基礎から切り離す大がかりな工事が必要となるため、リノベーションと同時に行う場合でもコストや技術的なハードルが高くなる傾向があります。

制震ダンパーの設置

制震対策の一つとして、制震ダンパーを設置する方法があります。制震ダンパーは、地震の揺れによって発生するエネルギーを吸収する装置で、建物の変形を抑え、揺れ幅を低減する効果があります。自動車のショックアブソーバーのような仕組みをイメージすると分かりやすいかもしれません。

制震ダンパーには様々な種類があり、ゴムやオイル、金属などの素材を用いたものがあります。これらを建物の柱と梁の間や筋交いと組み合わせて設置することで、地震発生時にダンパーが伸縮し、揺れのエネルギーを熱などに変換して吸収します。耐震補強と組み合わせて制震ダンパーを設置することで、建物の強度を高めるだけでなく、揺れを効果的に吸収できるため、より高い耐震性が期待できます。比較的容易に設置できるタイプの制震ダンパーもあり、リノベーションの際に追加で検討することも可能です。

耐震補強に利用できる制度

耐震補強工事は費用がかかるため、躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、国や自治体では、住宅の耐震化を促進するために様々な支援制度を設けています。これらの制度をうまく活用することで、費用負担を軽減し、耐震リフォームを行いやすくすることが可能です。

自治体による補助金制度

多くの自治体では、住民が住宅の耐震診断や耐震補強工事を行う際に利用できる補助金制度を設けています。これは、地震発生時の被害を軽減し、地域の安全性を高めることを目的としています。補助金の金額や対象となる工事、申請の要件などは自治体によって異なりますが、耐震診断費用の一部または全額を補助したり、耐震改修工事費用の一部を助成したりする制度があります。

例えば、耐震改修工事費用の最大〇〇%(上限〇〇万円)といった形で補助されるのが一般的です。旧耐震基準で建てられた木造戸建て住宅を対象とした補助金制度が多い傾向がありますが、自治体によっては新耐震基準の住宅でも利用できる場合もあります。補助金制度を利用するためには、工事契約前に申請が必要となる場合がほとんどですので、お住まいの自治体のホームページなどで事前に詳細を確認することが重要です。

耐震リフォームに関する減税制度

耐震リフォームを行った場合、税制上の優遇措置を受けられる制度もあります。主なものとして、所得税の控除と固定資産税の減税があります。所得税の控除は、特定の耐震改修工事を行った場合に、その工事費用の一部を所得税から控除できる制度です。これは投資型減税と呼ばれ、耐震改修に要した費用の一定割合(上限あり)が所得税から控除されます。固定資産税の減税は、耐震改修を行った住宅の固定資産税が一定期間減額される制度です。

これらの減税制度の対象となる要件(築年数、工事内容、費用など)は定められており、適用を受けるためには確定申告などの手続きが必要となります。リフォーム内容によっては、他の減税制度(省エネ改修など)と併用できる場合もあります。補助金制度と同様に、減税制度についても事前に内容を確認し、適用要件を満たすかどうかを把握しておくことが、費用負担を計画する上で重要です。

まとめ|安心・快適な住まいを実現するために

リノベーションを検討する際、見た目や使い勝手だけでなく「安全性の確保」という視点も忘れてはなりません。特に築年数の経過した住宅においては、耐震補強を同時に行うことで、安心・安全な暮らしの基盤を築くことができます。工事の効率化や費用の削減、建物の長寿命化といったメリットも多く、補助金や減税制度を上手に活用すれば、費用負担を抑えることも可能です。

これからの暮らしをより快適に、そして災害に強い住まいへと進化させるために、リノベーションと耐震補強はセットで考えることをおすすめします。まずは専門家による診断を受け、ご自身の住まいに最適な対策を計画するところから、一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

私たちアットリフォーム 【家づくり・暮らしづくりに役立つコソッと話】 編集部は、リフォームを通じて皆様の住まいに新たな価値を提供することを目指し、お客様の安全で快適な暮らしを実現するため、豊富な知識と経験を活かし、透明性のある情報発信を心がけています。また、地域に密着した防災・ペット防災 や SDGsなどの活動を通じて、皆様のライフスタイルをより豊かにするお手伝いをします。

1924年創業の100年企業:リフォーム専門の工務店

免許登録

兵庫県知事許可 建設業般 205542

兵庫県知事許可 兵住改 B06 第0004号

兵庫県・尼崎市・自衛隊他諸官庁入札参加資格

消防庁認定防災表示E-28-20578

家づくりスタッフ資格保有情報

■建築

・二級建築士(2)

・建築施工管理技士(2)

・内装仕上技能士

・介護保険住宅改修相談員(2)

・宅地建物取引主任

・住まいの水回り診断士

■住まい

・住まい方アドバイザー (2)

・整理収納アドバイザー1級

・整理収納アドバイザー2級 (2)

・整理収納アドバイザー2級認定講師

・初級睡眠健康指導士

■防災

・防災士

・わんにゃん防災BASIC

■ねことの暮らし

・猫との住まいのアドバイザーBasic

・愛玩動物飼養管理士2級

・わんにゃん防災BASIC (2)

※( )の内は資格保有者数が2名以上の場合のみ記載。